いにしえより伝わる

技とこころを、いつまでも。

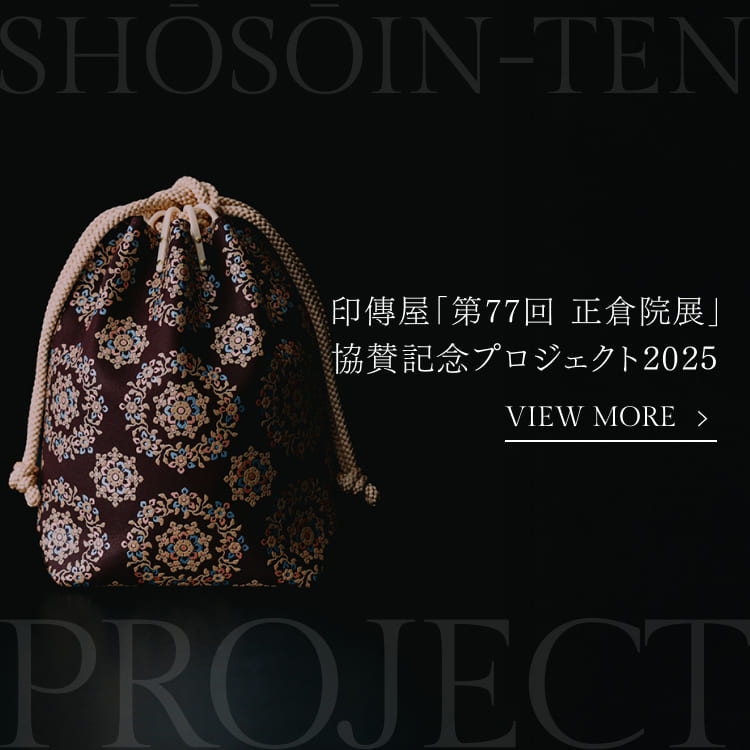

印傳屋「正倉院展」協賛プロジェクト2023-2025

印伝の源流にある

天平の美を尊び、

印伝の文化を

未来に繋げたい。

印伝は日本の伝統的な革工芸で、

その文化は江戸時代に華開きました。

それからおよそ八百年も前の

天平文化の時代には、

革の鞣しや染め、燻し、

調度品を装飾する漆芸の

技が既に発達しており、

当時の匠の技の結晶が

奈良・東大寺の正倉院に納められています。

約千三百年を経た今も、

宝物の優美さ、技の緻密さには

感嘆するばかりです。

印傳屋はいにしえの匠の技に敬意を込めて、

この国の貴重な文化資料を後世に伝える

正倉院展の活動に

二〇二三年より協賛しています。

そして、天平の先達に学び、

印伝の伝統を守り、技術を革新させ

未来へ繋げていきます。

正倉院の宝物にみられる

印伝の技の起源

奈良時代の天平勝宝八歳(756年)、光明皇后が聖武天皇の御冥福を祈念し、東大寺の大仏に天皇の御遺愛品を奉献されました。その御物は東大寺ゆかりの品々とあわせて正倉院に厳重に保管され、およそ9000件の宝物が約1300年にわたって伝世してきました。

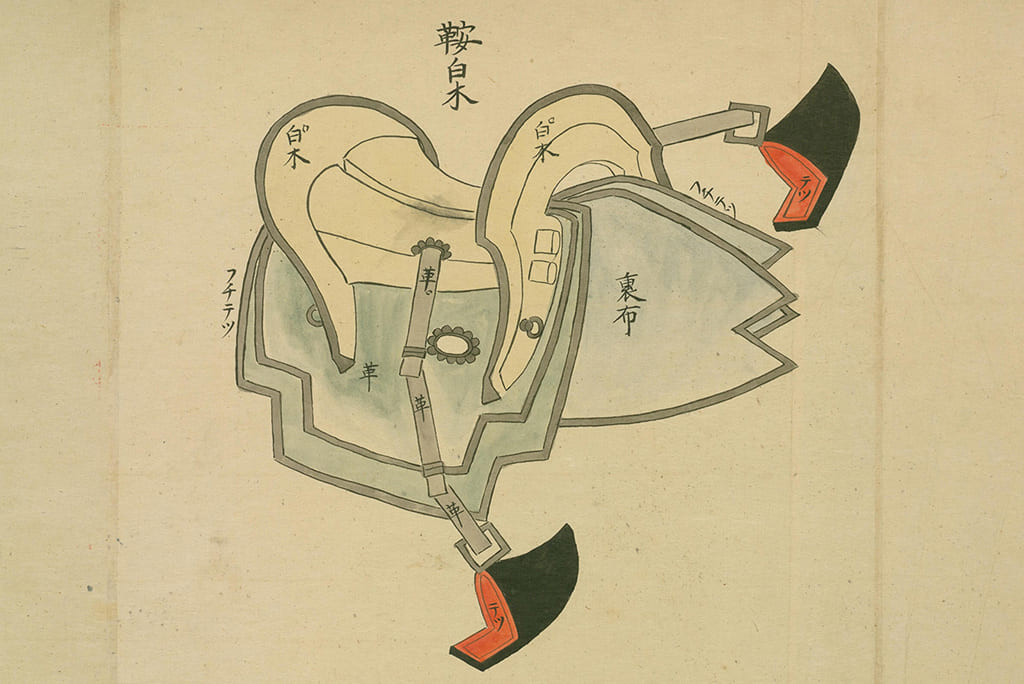

宝物は楽器や仏具、武具、収納具、服飾品など実に多彩で奈良時代の美術工芸の粋が結集されています。中には素材に鹿革を用いたもの、加工・装飾に燻しを施したもの、 器などの装飾に漆を用いてつくられたものもあります。印伝は日本の革工芸のひとつの流れですが、その源流を遡れば、宝物を生み出した古の匠の技に行き着くのです。

『正倉院御物見取圖』

国立国会図書館デジタルコレクション

『東大寺正倉院御物図絵』

国立国会図書館デジタルコレクション

現代の印伝に受け継がれる

貴重な日本の工芸技

鹿革

有史以前から人々は日本に広く生息していた鹿の革を道具や衣服の材料に利用していました。そのしなやかさ、丈夫さ、加工のしやすさから次第にさまざまな用途が見出され、革の加工技術が進むと権力者への貢物に鹿革製の装飾品や武具が献上されるようになりました。その技の高さは正倉院に納められる革箱や履、大刀、馬具などの宝物に見ることができます。

燻し

『日本書紀』によれば、4世紀頃から革の加工技術が日本に伝わったとされています。奈良時代には皮革をなめす技術が発達し、正倉院の宝物に皮革を材料としたものは200点を超えるそうです。その中には焼き鏝または燻しによる加工や着色をしていたと推考できるものもあります。同時代に作製されたとされる「葡萄唐草文染韋」(東大寺所蔵・国宝)も、煙で革を染めてつくられたものと考えられています。

漆

漆の歴史は古く、北海道の遺跡から約9000年前の縄文時代に作製されたとされる漆塗りの副葬品が出土しています。古の人々は漆の樹液の特性に気づき、塗料や接着剤、防水・防腐剤など実用的な素材として利用していました。やがて建造物や仏像、調度品などの装飾にも活かされ、華麗な漆工芸が発達していきます。正倉院に納められた宝物も木製のものには漆塗りが施されたほか、平文・平脱といった金銀の装飾、革に漆を塗り成形する漆皮などの技術が活かされたものが多数あります。

奈良時代、

正倉院の宝物を生み出した

さまざまな匠の技巧は、

美術工芸の各分野で職人から職人へ伝えられ、

時代をこえ連綿と受け継がれ

磨かれてきました。

やがて江戸時代、

印傳屋の上原勇七が鹿革に漆で模様付けする

独自の技法を創案。

ここに甲州印伝が始まったと

伝えられています。

以来、

甲州の地で代々の家長勇七が

その技を受け継ぎ、

古来の燻しの技や伝統の模様ととも

に印伝の文化として継承しています。

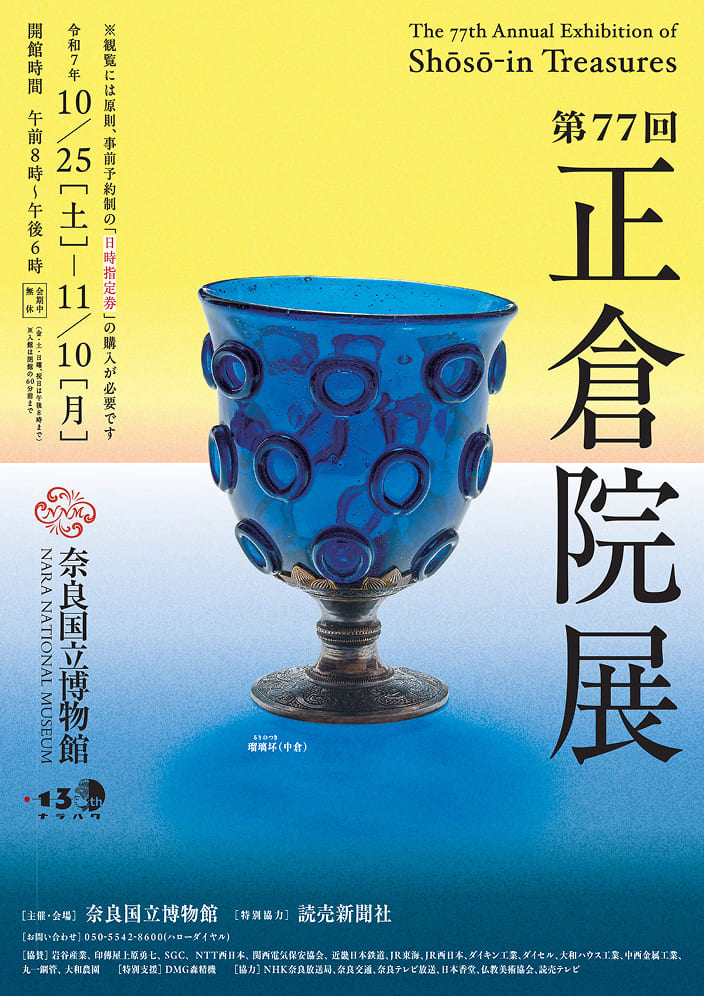

印傳屋は

「第77回正倉院展」に

協賛しています。

会期:

2025年10月25日(土)~ 11月10日(月)

主催・会場:

奈良国立博物館

※観覧には原則、事前予約制の「日時指定券」のご購入が必要です。

正倉院宝庫は毎年秋に勅封が解かれ、宝物の点検が行われます。その時期に合わせて宝物を一般に公開するのが「正倉院展」です。最新の研究成果が得られた品や話題性のある品が出陳されます。

詳しくは、主催者ホームページをご覧ください。https://shosoin-ten.jp/